Das ist mein Lieblingswald auf Usedom, am Weg zwischen Karlshagen und Trassenheide. Hinter den Hügeln liegt die Ostsee und an einem guten Tag kann man sie hier schon riechen.

Schmierzettel, Halbfabrikate, Remixes

Das ist mein Lieblingswald auf Usedom, am Weg zwischen Karlshagen und Trassenheide. Hinter den Hügeln liegt die Ostsee und an einem guten Tag kann man sie hier schon riechen.

Die Peenebrücke ist viel kürzer als in unserer Erinnerung.

Nach der Brücke nördlich am Peenestrom entlang.

In Zecherin war ich schon einmal vor zwanzig Jahren, ein Ortstermin am Hafen. Ich weiß noch, dass ich den Ort mit dem anderen Zecherin im Süden der Insel verwechselt hatte. Als ich dort, im anderen Zecherin, angekommen war, irrte ich zwischen den Häusern umher und suchte vergeblich nach einem Hafen. Im Auto schaute ich mir die Flurkarte aus der Akte an, es dauerte eine Weile, bis ich begriffen hatte, dass ich vierzig Kilometer vom richtigen Zecherin entfernt war. Den Rest des Verfahrens habe ich vergessen. Jetzt stehe ich hier, aber es fällt mir trotzdem nicht wieder ein.

Es scheint wirklich etwas übertrieben, einen Ortsnamen auf einer Insel doppelt zu vergeben, aber vielleicht wussten die Leute damals nicht voneinander.

Die Kühe auf der Wiese vor Karlshagen schauen uns interessiert an, als würden sie sich über die Abwechslung freuen. Freuen ist möglicherweise übertrieben, Kühe sind Stoiker mit einem gleichmäßigen Tagesablauf.

Wir fahren durch den Ort auf die Ostseeseite und durch den Wald nach Trassenheide. Wir sind fast allein, alle Urlauber sind vor ein paar Tagen abgereist. Das Meer ist still, es geht kaum Wind. Hinter der Kurklinik sind plötzlich Menschen zu sehen, sie sind unterwegs nach Zinnowitz an diesem Nachmittag, so wie wir.

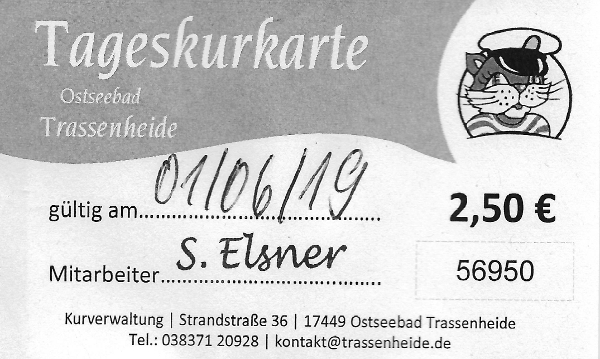

Am Hauptübergang zum Strand in Trassenheide haben sie ein Häuschen aufgestellt, an dem Eintritt kassiert wird. Die Frau im Häuschen spricht alle Leute an, die einfach vorbeigehen wollen. Wir drehen also um und gehen die Promenade weiter, zum nächsten Strandübergang, nur um dort einem mobilen Mitarbeiter der Kurverwaltung in die Arme zu laufen.

– Haben Sie eine Kurkarte?

– Noch nicht, sage ich. Aber gleich!

– Vier Personen mal zwei fünfzig, das macht dann zehn Euro, sagt er.

– Wir wollen nur kurz an den Strand, sage ich, aber mir ist schon klar, dass das nichts nützen wird.

– Trotzdem, sagt er, und dann, als ob er uns trösten wolle: Die Karten gelten auch den ganzen Tag, auf der ganzen Insel.

– Das glaube ich aber nicht, sage ich mit so viel Bestimmtheit, dass er stutzt und mich fragt, woher ich das denn wisse.

– Ich mache das beruflich, antworte ich etwas vage, aber natürlich habe jede Gemeinde ihre eigene Kurkarte, das sei ja das Verrückte, wenn man nur am Strand langlaufen wolle, so wie wir, müsse man in jedem Ort neu bezahlen.

– Das stimmt schon, aber es gibt so eine Art Abkommen zwischen den Gemeinden, die Kurkarten gegenseitig anzuerkennen, sozusagen inoffiziell, sagt der Mitarbeiter. Auch wenn das eigentlich nicht geht.

Inzwischen habe ich bezahlt. Kurz denke ich darüber nach, ob ich unser Gespräch mit einem Zitat der Landesverfassung fortsetzen sollte: Land, Gemeinden und Kreise schützen und pflegen die Küste mit den Haff- und Boddengewässern. Der freie Zugang zu ihnen wird gewährleistet. Oder mit dem Wassergesetz: Jedermann darf die Küstengewässer unentgeltlich zum Baden und zum Wasser- und Eissport benutzen und hierzu den Strand betreten. Aber es gibt eigentliches nichts Schlimmeres als Juristen, die sich im Alltag als solche zu erkennen geben. Das will niemand. Außerdem mag ich Trassenheide.

In Zinnowitz dann leider keine Kontrollen.